SCHEDA

Il diavolo nell'immaginario medievale

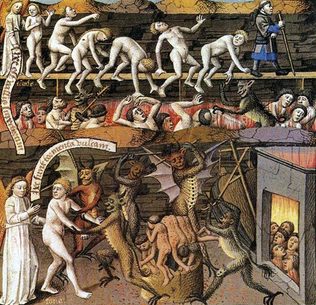

I tormenti infernali (min. XV sec.)

I tormenti infernali (min. XV sec.)

Quella del diavolo è una presenza costante nel pensiero e nella vita degli uomini del Medioevo, sia sotto forma di essere tentatore che seduce i peccatori per indurli al male (con l'aspetto del serpente della Genesi, o più spesso di una bellissima donna), sia nel ruolo di tormentatore dei dannati dell'Inferno, dove assume piuttosto sembianze animalesche e deformi che suscitano il terrore. L'iconografia diabolica è quanto mai varia e in essa confluiscono diverse tradizioni (l'Antico Testamento, l'Apocalisse, rappresentazioni popolari e folkloriche...), tuttavia i demoni infernali sono spesso rappresentati nelle arti figurative come esseri mostruosi, dalla testa cornuta e gli artigli di orso o felino, il corpo ricoperto di peli, non di rado alati; il carattere deforme e grottesco domina anche la descrizione di Lucifero, il re dell'Inferno spesso raffigurato con tre teste quale parodia stravolta della Trinità (così anche in Dante, Inf. XXXIV), mentre spesso le creature della mitologia classica legate all'Oltretomba, come Caronte o Cerbero, o quelle più mostruose come i Centauri erano interpretate come altrettante figure demoniache. Specie nelle miniature e nei bassorilievi l'evidenza visiva doveva evocare la paura nei fedeli, dunque anche la rappresentazione delle pene dei dannati doveva avere caratteristiche fisiche facilmente riconoscibili, come il fuoco o il ghiaccio in cui i peccatori erano immersi, o le percosse che essi subivano da demoni armati di bastoni o di frusta, che certo richiamavano alla mente le punizioni corporali che erano uno spettacolo fin troppo frequente nel Medioevo. Non mancava poi l'aspetto "culinario" nella descrizione delle pene infernali, con i dannati che venivano divorati da animali mostruosi o da Lucifero in persona, il cui carattere grottesco non suscitava certo il riso nel pubblico medievale: nel poemetto De Babilonia civitate infernali di Giacomino da Verona (XIII sec.) Belzebù è descritto come un cuoco che arrostisce un peccatore allo spiedo come un "bel porco", lo insaporisce con spezie varie e poi lo imbandisce a Lucifero re dell'Inferno, che per tutta risposta lo trova poco cotto e lo rispedisce indietro (► TESTO: I tormenti infernali). Nell'Inferno dantesco (XXI, 55-57) i demoni alati Malebranche usano bastoni uncinati per tenere i barattieri "attuffati" nella pece bollente della quinta bolgia, come i "vassalli" dei cuochi che fanno cuocere pezzi di carne in una "caldaia", mentre ancora nel XV sec. Luigi Pulci (Morgante, XXXVII, 53-56) descrive Lucifero che spalanca le sue tre bocche e ingoia i soldati saraceni morti nella battaglia di Roncisvalle, paragonandolo ai piccoli dei corvi che sono imbeccati dalla madre, mentre il luogo dello scontro è un "tegame" rosso di sangue, in cui sembra che cuociano pezzi di carne umana (► TESTO: Il tegame di Roncisvalle).

Non mancava poi una rappresentazione del diavolo nelle vesti di bizzarro teologo impegnato in una disputa con un inviato di Dio (un angelo o un santo, specie Francesco) per contendere l'anima di un defunto, il cui destino ultraterreno non fosse ancora stato deciso: spesso tale confronto dialettico assumeva la forma poetica del "contrasto", assai diffuso nella letteratura giullaresca e che consisteva in uno scambio alternativo di battute tra i due contendenti, tale da poter essere letto o recitato in una sorta di messa in scena (tali rappresentazioni facevano grande presa sul pubblico medievale). Talvolta questi contrasti assurgevano a dignità letteraria nell'opera di autori importanti, come Dante che fa raccontare a Guido da Montefeltro come alla sua morte S. Francesco fosse giunto a prendere la sua anima per portarla in Paradiso, ma aveva dovuto lasciarla a un diavolo che l'aveva reclamata con argomenti filosofici tanto da essere definito "loico", vale a dire esperto dissertatore (Inf., XXVII, 112-123); destino simile subiva anche l'anima del figlio di Guido, Bonconte, nel qual caso però la disputa intorno alla sua anima era stata vinta dall'angelo e il diavolo si era accontentato di scatenare un nubifragio che disperdesse i resti mortali del defunto (Purg., V, 103-129). La figura del diavolo teologo ritornerà ancora una volta nel Morgante di Pulci con Astarotte, demone anticonformista che si impossessa del cavallo di Rinaldo per portarlo rapidamente a Roncisvalle e al passaggio delle colonne d'Ercole allo Stretto di Gibilterra (XXV, 227 ss.) si produce in una dotta dissertazione sul valore della salvezza, affermando in modo "scandaloso" che essa può toccare anche ai popoli che vivono agli antipodi e non hanno conosciuto il messaggio evangelico, purché si comportino rettamente nell'adorare i loro dei pagani (► TESTO: Le colonne d'Ercole). Naturalmente con Pulci siamo già in pieno Umanesimo e la raffigurazione del diavolo può assumere aspetti paradossali o intenti metaforici che sarebbero stati impensabili in epoca medievale, quando l'idea stessa del demonio doveva essere associata alla paura del giudizio di Dio ed era dunque lontanissima da qualunque ideale di tolleranza religiosa.

Un ultimo interessante aspetto legato al diavolo nel Medioevo riguarda la cosiddetta venuta dell'Anticristo, nell'attesa millenaristica della fine del mondo che iniziò a diffondersi specialmente nel XIII-XIV sec.: la figura dell'Anticristo deriva in parte dalla "bestia" citata nell'Apocalisse di Giovanni (13) e da altri passi neotestamentari dove si parla di un generico "avversario" di Cristo al momento della sua ultima venuta, il giorno del Giudizio universale quando bene e male si fronteggeranno nello scontro finale; nei secc. successivi tale avversario sarà di volta in volta identificato con un nemico della religione cristiana, specie con l'imperatore romano Nerone autore della prima feroce persecuzione del 64 d.C., mentre nel Duecento la Chiesa definirà come Anticristo l'imperatore di Federico II di Svevia, sospettato di eresia e condannato in qualità di capo del partito ghibellino. Tra i teologi e gli scrittori cristiani che toccarono tale tema nelle loro opere vanno ricordati soprattutto Gioacchino da Fiore (vissuto alla fine del XII sec. e autore di varie opere che rielaboravano la storia universale), S. Bonaventura da Bagnoregio, Ubertino da Casale e soprattutto il catalano Arnaldo da Villanova (1240-1312), che riprendendo le dottrine gioachimite predisse la prossima venuta dell'Anticristo e la fine dei tempi, auspicando una riforma della Chiesa. Un analogo spirito profetico e la stessa fiduciosa attesa nell'imminente sconfitta del male si ha anche nella Commedia di Dante, dove viene preconizzata la venuta non tanto del maligno quanto di un personaggio destinato a far trionfare il bene, indicato in Inf., I, 101-111 come il "veltro" (cane da caccia) che caccerà la "lupa" simbolo dell'avarizia, sino al "DXV" di Purg., XXXIII, 31 ss. che dovrà ristabilire la giustizia divina estirpando la corruzione della Curia papale di Avignone e sconfiggendo Filippo il Bello di Francia, identificato da Dante come il responsabile del disordine in cui versava la Chiesa agli inizi del XIV sec.

Non mancava poi una rappresentazione del diavolo nelle vesti di bizzarro teologo impegnato in una disputa con un inviato di Dio (un angelo o un santo, specie Francesco) per contendere l'anima di un defunto, il cui destino ultraterreno non fosse ancora stato deciso: spesso tale confronto dialettico assumeva la forma poetica del "contrasto", assai diffuso nella letteratura giullaresca e che consisteva in uno scambio alternativo di battute tra i due contendenti, tale da poter essere letto o recitato in una sorta di messa in scena (tali rappresentazioni facevano grande presa sul pubblico medievale). Talvolta questi contrasti assurgevano a dignità letteraria nell'opera di autori importanti, come Dante che fa raccontare a Guido da Montefeltro come alla sua morte S. Francesco fosse giunto a prendere la sua anima per portarla in Paradiso, ma aveva dovuto lasciarla a un diavolo che l'aveva reclamata con argomenti filosofici tanto da essere definito "loico", vale a dire esperto dissertatore (Inf., XXVII, 112-123); destino simile subiva anche l'anima del figlio di Guido, Bonconte, nel qual caso però la disputa intorno alla sua anima era stata vinta dall'angelo e il diavolo si era accontentato di scatenare un nubifragio che disperdesse i resti mortali del defunto (Purg., V, 103-129). La figura del diavolo teologo ritornerà ancora una volta nel Morgante di Pulci con Astarotte, demone anticonformista che si impossessa del cavallo di Rinaldo per portarlo rapidamente a Roncisvalle e al passaggio delle colonne d'Ercole allo Stretto di Gibilterra (XXV, 227 ss.) si produce in una dotta dissertazione sul valore della salvezza, affermando in modo "scandaloso" che essa può toccare anche ai popoli che vivono agli antipodi e non hanno conosciuto il messaggio evangelico, purché si comportino rettamente nell'adorare i loro dei pagani (► TESTO: Le colonne d'Ercole). Naturalmente con Pulci siamo già in pieno Umanesimo e la raffigurazione del diavolo può assumere aspetti paradossali o intenti metaforici che sarebbero stati impensabili in epoca medievale, quando l'idea stessa del demonio doveva essere associata alla paura del giudizio di Dio ed era dunque lontanissima da qualunque ideale di tolleranza religiosa.

Un ultimo interessante aspetto legato al diavolo nel Medioevo riguarda la cosiddetta venuta dell'Anticristo, nell'attesa millenaristica della fine del mondo che iniziò a diffondersi specialmente nel XIII-XIV sec.: la figura dell'Anticristo deriva in parte dalla "bestia" citata nell'Apocalisse di Giovanni (13) e da altri passi neotestamentari dove si parla di un generico "avversario" di Cristo al momento della sua ultima venuta, il giorno del Giudizio universale quando bene e male si fronteggeranno nello scontro finale; nei secc. successivi tale avversario sarà di volta in volta identificato con un nemico della religione cristiana, specie con l'imperatore romano Nerone autore della prima feroce persecuzione del 64 d.C., mentre nel Duecento la Chiesa definirà come Anticristo l'imperatore di Federico II di Svevia, sospettato di eresia e condannato in qualità di capo del partito ghibellino. Tra i teologi e gli scrittori cristiani che toccarono tale tema nelle loro opere vanno ricordati soprattutto Gioacchino da Fiore (vissuto alla fine del XII sec. e autore di varie opere che rielaboravano la storia universale), S. Bonaventura da Bagnoregio, Ubertino da Casale e soprattutto il catalano Arnaldo da Villanova (1240-1312), che riprendendo le dottrine gioachimite predisse la prossima venuta dell'Anticristo e la fine dei tempi, auspicando una riforma della Chiesa. Un analogo spirito profetico e la stessa fiduciosa attesa nell'imminente sconfitta del male si ha anche nella Commedia di Dante, dove viene preconizzata la venuta non tanto del maligno quanto di un personaggio destinato a far trionfare il bene, indicato in Inf., I, 101-111 come il "veltro" (cane da caccia) che caccerà la "lupa" simbolo dell'avarizia, sino al "DXV" di Purg., XXXIII, 31 ss. che dovrà ristabilire la giustizia divina estirpando la corruzione della Curia papale di Avignone e sconfiggendo Filippo il Bello di Francia, identificato da Dante come il responsabile del disordine in cui versava la Chiesa agli inizi del XIV sec.