Matteo Maria Boiardo (Scandiano, 1441 - Reggio Emilia, 1494) è stato uno dei principali poeti volgari dell'Umanesimo, attivo alla corte estense di Ferrara e autore di versi encomiastici in onore dei suoi protettori politici. Nobile e possessore di un feudo, alternò l'attività politica e militare a quella letteraria, scrivendo versi latini e volgari e componendo un canzoniere (gli Amorum libri tres) che è l'esempio più interessante del Quattrocento. La sua fama resta legata al poema epico-cavalleresco Orlando innamorato, che pose le regole del genere nel Cinquecento e la cui trama fu ripresa da Ariosto nel Furioso, destinato a maggior successo.

Biografia

Giovinezza e prima formazione

M.M. Boiardo, incisione del XVI sec.

M.M. Boiardo, incisione del XVI sec.

Matteo Maria Boiardo nacque tra maggio e giugno del 1441 a Scandiano, nei pressi di Reggio Emilia, figlio del conte Giovanni e di Lucia Strozzi, sorella del poeta Tito Vespasiano. La famiglia era dunque nobile e possedeva un feudo per concessione della famiglia Este, i signori di Ferrara nella cui orbita avrebbe vissuto lo scrittore, e nell'infanzia Matteo Maria ricevette una completa educazione umanistica che lo rese padrone del latino e, forse, di qualche rudimento di greco; tra i suoi precettori vi furono il nonno Feltrino, guerriero appassionato di materie umanistiche, e un cappellano di nome Bartolomeo da Prato. Il giovane lesse anche i poeti della tradizione volgare (specie Dante e Petrarca) e in seguito produsse eleganti versi latini per elogiare l'amico Ercole d'Este e la sua signoria, fino a quando nel 1460 subentrò al padre nell'amministrazione del feudo e interruppe temporaneamente gli ozi letterari. Prese casa a Ferrara e si avvicinò alla corte estense, finché nel 1469 conobbe a Reggio Emilia la giovane Antonia Caprara di cui si innamorò e in onore della quale scrisse un canzoniere, intitolato Amorum libri tres e che costituisce uno degli esempi migliori di poesia lirica volgare del Quattrocento. L'identificazione della giovane non è certissima ma la sua esistenza storica è certa, come il fatto che tale relazione non ebbe ulteriori sviluppi (di ciò si ha un riflesso anche nelle poesie, in cui Antonia è mostrata come bella e volubile).

Il servizio agli Este e la morte

Ercole I d'Este (ritr. XVI sec.)

Ercole I d'Este (ritr. XVI sec.)

Nel 1476 entrò stabilmente al servizio del conte Ercole d'Este del quale era amico e iniziò a vivere alla corte di Ferrara, con la qualifica generica di "compagno" che gli lasciava una notevole libertà d'azione. Qui Boiardo compose alcune egloghe amorose e politiche, rientranti nella produzione encomiastica di corte, e forse diede la sistemazione finale al canzoniere scritto in onore della Caprara, dal momento che il codice più antico degli Amorum libri risale al 1477. Alla corte estense Boiardo iniziò poi a comporre il suo capolavoro, l'Orlando innamorato, concepito come un poema epico che fondeva elementi della tradizione carolingia e di quella bretone, scritto dietro pressanti richieste della famiglia degli Este i cui membri erano grandi appassionati di materia cavalleresca (una prima edizione dell'opera, ancora incompleta, è del 1483, mentre al terzo libro l'autore lavorò negli anni seguenti).

Nel 1479 tornò a Scandiano a occuparsi del feudo e l'anno successivo divenne governatore di Modena, mentre dal 1487 sino alla morte fu governatore a Reggio Emilia: era qui quando, nel settembre 1494, l'Italia venne invasa dalle truppe francesi di re Carlo VIII e Boiardo dovette interrompere la composizione del poema, che infatti rimase incompiuto e fu in seguito stampato per interessamento del duca Ercole. Come governatore di Reggio il Boiardo tentò senza successo di opporsi alle soldatesche francesi, che si abbandonavano a ruberie e saccheggi, mentre la sua salute peggiorava di giorno in giorno e gli impediva di scrivere di suo pugno: morì il 19 dic. 1494, lasciando grande rimpianto tra i maggiorenti di Reggio Emilia che lo elogiarono pubblicamente.

Nel 1479 tornò a Scandiano a occuparsi del feudo e l'anno successivo divenne governatore di Modena, mentre dal 1487 sino alla morte fu governatore a Reggio Emilia: era qui quando, nel settembre 1494, l'Italia venne invasa dalle truppe francesi di re Carlo VIII e Boiardo dovette interrompere la composizione del poema, che infatti rimase incompiuto e fu in seguito stampato per interessamento del duca Ercole. Come governatore di Reggio il Boiardo tentò senza successo di opporsi alle soldatesche francesi, che si abbandonavano a ruberie e saccheggi, mentre la sua salute peggiorava di giorno in giorno e gli impediva di scrivere di suo pugno: morì il 19 dic. 1494, lasciando grande rimpianto tra i maggiorenti di Reggio Emilia che lo elogiarono pubblicamente.

Le poesie latine ed encomiastiche

Isabella d'Este (ritr. di Tiziano)

Isabella d'Este (ritr. di Tiziano)

Boiardo iniziò a scrivere versi in latino, frutto della sua formazione umanistica e allo scopo di celebrare la famiglia estense, dunque la sua prima produzione ebbe carattere encomiastico: compose anzitutto i Carmina de laudibus Estensium, quindici componimenti di vario metro dedicati al duca Ercole e ai quali l'autore si dedicò tra il 1462 e il 1474, in un arco di tempo piuttosto lungo. L'opera non è riuscitissima dal punto di vista estetico, nonostante i molti e dotti richiami a Virgilio, Orazio, Tibullo, e i Carmina restano un'elegante esercitazione scolastica di sapore celebrativo priva di sostanziali contenuti, in cui il duca è presentato come il perfetto principe attraverso l'elogio delle sue imprese militari. Più avanti scrisse anche i Pastoralia, dieci egloghe di imitazione virgiliana (ciascuna di 100 versi esatti) alcune delle quali di contenuto encomiastico verso gli Este; nel 1476 compose gli Epigrammata in distici elegiaci, operetta in cui viene narrata e condannata la fallita congiura ordita da Niccolò d'Este per impadronirsi di Ferrara. Completano il quadro delle opere umanistiche di Boiardo anche alcuni volgarizzamenti di opere antiche latine e greche, queste ultime quasi certamente non dall'originale ma da versioni latine e quindi non sempre ben comprese nella loro sostanza (per alcuni di questi testi ci furono anche sospetti di plagio, o quanto meno di non originalità). Dopo il 1476 Boiardo compose dei versi volgari ancora di sapore encomiastico, tra cui soprattutto una descrizione in terzine del gioco dei tarocchi molto diffuso a corte.

Gli Amorum libri tres

Frontespizio dell'opera (ediz. 1499)

Frontespizio dell'opera (ediz. 1499)

L'opera volgare di Boiardo più importante prima dell'Innamorato è certamente il canzoniere scritto per l'amore di Antonia Caprara, intitolato Amorum libri tres ("Tre libri di poesie amorose") e contenente 180 componimenti divisi in tre libri, ciascuno di 60 liriche; ogni libro è simmetricamente formato da 50 sonetti e altri metri della tradizione volgare, quali canzoni, sestine, madrigali, ballate. Il modello dichiarato è ovviamente il Canzoniere di Petrarca e la stessa struttura dell'opera ricalca l'illustre precedente, poiché nel I libro è descritto l'innamoramento e la lode di Antonia (► TESTO: Amor, che me scaldava), nel II subentra la consapevolezza di non essere corrisposto e il dolore (► TESTO: Tra il sonno e amor), mentre nel III l'autore arriva alla rassegnazione e si abbandona alla volontà divina, cercando conforto dalle passioni terrene (► TESTO: Ne la proterva età). La donna cantata non è stata identificata con certezza (forse una nobildonna reggiana che aveva 17 anni nel 1469, quando sarebbe avvenuto il primo incontro), ma sembra certo che il canzoniere rifletta un'esperienza reale, sia pure filtrata attraverso la tradizione della poesia lirica che Boiardo tiene ben presente e in parte imita. Il nome della Caprara ci è del resto fornito dallo stesso autore nell'opera, attraverso l'acrostico delle iniziali dei primi 14 testi e nei sonetti 14, 34, 127, anche qui imitando alcune bizzarrie del Canzoniere petrarchesco; Antonia è poi descritta secondo il ritratto della Laura cantata da Petrarca, con le trecce bionde e gli occhi neri, bellissima e volubile, tale quindi da infliggere sofferenza al poeta che brucia d'amore per lei ed è ingelosito vedendola donare il suo sorriso ad altri. L'opera rappresenta il miglior esempio di canzoniere volgare del Quattrocento e costituì un precedente per il petrarchismo del secolo successivo, anche se Boiardo non ha ancora sviluppato il "regolismo" che caratterizzerà la produzione del Cinquecento, a cominciare dalla lingua usata che è il volgare emiliano come nel poema (► PERCORSO: Il Rinascimento).

L'Orlando innamorato

Titolo, struttura, composizione

Frontespizio dell'ediz. del 1655

Frontespizio dell'ediz. del 1655

Boiardo iniziò a concepire la stesura di un poema epico alla corte di Ferrara, su sollecitazione degli Este che, da un lato, erano grandi appassionati della materia cavalleresca e soprattutto del ciclo carolingio (Isabella, la figlia del duca Ercole, amava le storie "de li paladini de Franza" e in una lettera chiedeva libri su questo argomento), dall'altro desideravano un'opera colta che celebrasse la loro famiglia e ne nobilitasse le origini leggendarie, per cui chiedevano all'autore uno scritto encomiastico non diverso dalle poesie latine già prodotte. Boiardo si dedicò alla composizione del poema a partire dal 1476 e nel 1483 pubblicava a Reggio Emilia i primi due libri, rispettivamente di 29 e 31 canti in ottave; è quasi certo che il testo venisse recitato a corte man mano che i canti venivano completati, il che spiega perché all'esordio l'autore si rivolga a un pubblico di ascoltatori più che di lettori ("Signori e cavallier che ve adunati / Per odir cose dilettose e nove..."). In seguito la composizione andò a rilento e Boiardo riuscì a scrivere solo i primi 9 canti del terzo libro, interrompendo la stesura nel 1494 a causa dell'invasione dell'Italia da parte di Carlo VIII come egli stesso spiega in III.IX.26 (l'ultima ottava del poema: "Un'altra fiata, se mi fia concesso / Racontarovi il tutto per espresso"); la morte sopraggiunta pochi mesi dopo gli impedì di completare l'opera e Ludovico Ariosto, nel comporre il Furioso, inizierà il racconto da dove lo aveva lasciato Boiardo, sia pure con molti elementi di originalità.

Il poema narra le imprese dei paladini di Carlo Magno nella lotta contro i mori di Spagna, dunque riallacciandosi alla tradizione del ciclo carolingio delle chansons de geste, tuttavia l'autore inserisce anche gli elementi fiabeschi e leggendari propri dei romanzi cortesi del ciclo bretone (cosa che avveniva anche in molti cantari del Trecento) e così facendo innova decisamente il genere epico, tracciando una strada che costituirà il modello seguito dagli autori del Cinquecento, incluso Ariosto. Altra novità è rappresentata dal fatto che Orlando si innamora di Angelica, personaggio inventato da Boiardo ed estraneo alla tradizione epica francese, il che dà ragione del titolo (quello originale doveva essere Inamoramento de Orlando, poi modificato in Orlando innamorato dopo la morte dell'autore; sul punto si veda oltre). I temi centrali dell'opera sono dunque le vicende amorose dei vari paladini e delle loro donne (Orlando e Angelica, ma anche Rugiero e Bradamante attraverso i quali si sviluppa il tema encomiastico), la guerra tra cristiani e saraceni, la celebrazione dei valori cavallereschi e della cortesia sentiti come attuali nel mondo delle corti, il tutto arricchito da elementi magici e sovrannaturali. L'opera fu stampata postuma nel 1495 e in seguito subì molti rifacimenti, per cui la storia editoriale del testo è assai intricata (si veda oltre).

Il poema narra le imprese dei paladini di Carlo Magno nella lotta contro i mori di Spagna, dunque riallacciandosi alla tradizione del ciclo carolingio delle chansons de geste, tuttavia l'autore inserisce anche gli elementi fiabeschi e leggendari propri dei romanzi cortesi del ciclo bretone (cosa che avveniva anche in molti cantari del Trecento) e così facendo innova decisamente il genere epico, tracciando una strada che costituirà il modello seguito dagli autori del Cinquecento, incluso Ariosto. Altra novità è rappresentata dal fatto che Orlando si innamora di Angelica, personaggio inventato da Boiardo ed estraneo alla tradizione epica francese, il che dà ragione del titolo (quello originale doveva essere Inamoramento de Orlando, poi modificato in Orlando innamorato dopo la morte dell'autore; sul punto si veda oltre). I temi centrali dell'opera sono dunque le vicende amorose dei vari paladini e delle loro donne (Orlando e Angelica, ma anche Rugiero e Bradamante attraverso i quali si sviluppa il tema encomiastico), la guerra tra cristiani e saraceni, la celebrazione dei valori cavallereschi e della cortesia sentiti come attuali nel mondo delle corti, il tutto arricchito da elementi magici e sovrannaturali. L'opera fu stampata postuma nel 1495 e in seguito subì molti rifacimenti, per cui la storia editoriale del testo è assai intricata (si veda oltre).

La trama

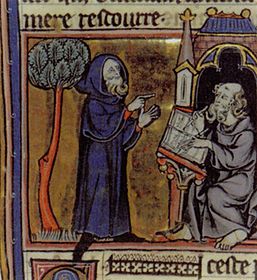

Carlo Magno e i suoi paladini (min. XV sec.)

Carlo Magno e i suoi paladini (min. XV sec.)

Il poema narra vicende assai complicate e con un gran numero di personaggi coinvolti, in maniera non dissimile dal Morgante di Pulci e alla tradizione dei cantari: l'amore è la molla che dà inizio all'azione e alle molte avventure dei paladini, che si svolgono sullo sfondo della guerra dei mori contro Carlo Magno. Nel I libro, dopo il proemio (► TESTO: Il proemio dell'Orlando innamorato), Angelica si presenta alla corte di Carlo a Parigi, dove cristiani e saraceni hanno stipulato una tregua in occasione della Pentecoste: la donna, accompagnata dal fratello Argalìa, si promette in sposa a chi riuscirà a sconfiggere il fratello, ma è un inganno per sottrarre guerrieri cristiani dal campo di battaglia (Argalìa non può essere sconfitto per un incantesimo; ► TESTO: L'apparizione di Angelica). Quando però il guerriero viene ucciso dal saraceno Ferraguto (► TESTO: La morte di Argalìa), la fanciulla fugge e viene inseguita da vari paladini innamorati di lei, tra cui Orlando e Ranaldo, con quest'ultimo che però beve alla fonte del disamore e inizia a odiare Angelica, che invece beve alla fonte dell'amore. Dopo varie peripezie, Angelica viene assediata nella città di Albraca dal re dei Tartari Agricane, innamorato anche lui della fanciulla, finché non viene affrontato in duello da Orlando e ucciso (► TESTO: Il duello di Orlando e Agricane). In seguito Orlando incrocerà la spada con Ranaldo, ma Angelica interverrà per salvare l'uomo che ama e farlo fuggire.

Nel II libro Parigi è assediata dal re africano Agramante, aiutato da Rodamonte, guerriero feroce e quasi invincibile. Entra in scena anche Rugiero, guerriero musulmano di origini cristiane che il mago Atalante, suo padre adottivo, tiene lontano dalla guerra temendo per la sua vita (sa infatti che si convertirà al Cristianesimo e sposerà Bradamante, dando origine alla casata degli Este, morendo in seguito al tradimento di Gano). Rugiero viene liberato e può unirsi alle forze saracene, mentre Ranaldo beve alla fonte dell'amore e Angelica a quella del disamore, per cui la situazione del I libro si ribalta. C'è un nuovo duello tra Ranaldo e Orlando, ma Carlo sottrae ai due Angelica e la affida al vecchio duca Naimo, promettendola in sposa a chi di loro ucciderà più nemici (questo episodio verrà ripreso da Ariosto all'inizio del Furioso).

Nel III libro la guerriera Bradamante raggiunge Parigi per dar manforte ai cristiani, ma viene assalita da Rodamonte ed è salvata da Rugiero, del quale si innamora (► TESTO: L'amore di Rugiero e Bradamante): ha inizio l'idillio che dovrebbe sviluppare il tema encomiastico del poema, tuttavia la composizione rimane interrotta all'ott. 26 del IX canto.

Nel II libro Parigi è assediata dal re africano Agramante, aiutato da Rodamonte, guerriero feroce e quasi invincibile. Entra in scena anche Rugiero, guerriero musulmano di origini cristiane che il mago Atalante, suo padre adottivo, tiene lontano dalla guerra temendo per la sua vita (sa infatti che si convertirà al Cristianesimo e sposerà Bradamante, dando origine alla casata degli Este, morendo in seguito al tradimento di Gano). Rugiero viene liberato e può unirsi alle forze saracene, mentre Ranaldo beve alla fonte dell'amore e Angelica a quella del disamore, per cui la situazione del I libro si ribalta. C'è un nuovo duello tra Ranaldo e Orlando, ma Carlo sottrae ai due Angelica e la affida al vecchio duca Naimo, promettendola in sposa a chi di loro ucciderà più nemici (questo episodio verrà ripreso da Ariosto all'inizio del Furioso).

Nel III libro la guerriera Bradamante raggiunge Parigi per dar manforte ai cristiani, ma viene assalita da Rodamonte ed è salvata da Rugiero, del quale si innamora (► TESTO: L'amore di Rugiero e Bradamante): ha inizio l'idillio che dovrebbe sviluppare il tema encomiastico del poema, tuttavia la composizione rimane interrotta all'ott. 26 del IX canto.

I personaggi

A. Böcklin, Angelica e Ruggiero

A. Böcklin, Angelica e Ruggiero

Boiardo attinge come già Pulci alla tradizione del ciclo carolingio, per cui molti dei protagonisti del poema sono già noti al pubblico dei poemi epico-cavallereschi: questo vale sicuramente per Orlando, il campione dei paladini di Carlo Magno presentato al solito come eroe prode e valoroso, anche se a differenza delle chansons de geste egli non è più un "eroe della fede" ma si innamora di Angelica, fatto che rappresenta la principale novità dell'opera. Angelica è un personaggio inventato da Boiardo e viene presentata come una bellissima fanciulla figlia del re del Catai (un immaginario regno d'Oriente che corrisponde più o meno alla Cina), in possesso di arti magiche e abilissima a usare il suo fascino per incantare gli uomini, tratti che in gran parte ritroveremo nell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Angelica è quindi una figura sostanzialmente negativa, che rimanda allo stereotipo della maga seduttrice che aveva molti precedenti nella letteratura classica (come Circe nell'Odissea) e, almeno in parte, in quella volgare (come alcune astute donne del Decameron).

Tra i paladini cristiani troviamo anche Ranaldo (Rinaldo nel Morgante e nel Furioso), il cugino di Orlando anche lui a un certo punto innamorato di Angelica e impegnato col rivale in una gara amorosa, Astolfo, il figlio del re d'Inghiterra già comparso nel Morgante e presentato qui come un incauto pasticcione (tratto che perderà nel Furioso) e Bradamante, affascinante donna guerriera sorella di Ranaldo e destinata a innamorarsi di Rugiero, guerriero saraceno dalle origini cristiane. Quest'ultimo doveva essere un personaggio chiave della vicenda, in quanto dalle nozze tra lui e Bradamante sarebbe nata la dinastia estense e quindi attraverso di lui Boiardo intendeva sviluppare il tema encomiastico, benché l'interruzione del poema abbia lasciato il disegno a metà (verrà completato da Ariosto). Rugiero all'inizio viene tenuto prigioniero dal padre adottivo Atalante di Carena, un mago che conosce il suo destino e tenta senza successo di allontanarlo dalla guerra e da Bradamante, anche se poi il guerriero viene liberato e conosce la donna di cui si innamora. Tra i maghi presenti nell'opera vi è anche Malagise (Malagigi nel Furioso), al servizio dei cristiani e impegnato in un rapporto complesso con Angelica che a volte contrasta, a volte aiuta; magie e incantesimi hanno del resto una grande parte nell'Innamorato, elemento che verrà ripreso e ampliato da Ariosto nel suo poema.

Tra i personaggi pagani ricordiamo Agricane, il re dei Tartari innamorato di Angelica che assedia la città asiatica di Albraca e viene ucciso in duello da Orlando, dopo essersi convertito al Cristianesimo (► TESTO: Il duello di Orlando e Agricane); Agramante, il re d'Africa che invade la Francia e assedia Parigi nel II libro; Rodamonte, il feroce guerriero saraceno che alterna prove di valore e di crudeltà; Feraguto (Ferraù nel Furioso), giovane guerriero saraceno invaghitosi di Angelica che uccide il fratello di lei (Argalìa) all'inizio del poema, episodio ripreso in un celebre passo del poema di Ariosto (► TESTO: La morte di Argalìa). Vi sono poi moltissimi altri personaggi secondari che compaiono nei vari filoni narrativi del poema, ricchissimo di episodi e peripezie come sarà poi l'Orlando furioso.

Tra i paladini cristiani troviamo anche Ranaldo (Rinaldo nel Morgante e nel Furioso), il cugino di Orlando anche lui a un certo punto innamorato di Angelica e impegnato col rivale in una gara amorosa, Astolfo, il figlio del re d'Inghiterra già comparso nel Morgante e presentato qui come un incauto pasticcione (tratto che perderà nel Furioso) e Bradamante, affascinante donna guerriera sorella di Ranaldo e destinata a innamorarsi di Rugiero, guerriero saraceno dalle origini cristiane. Quest'ultimo doveva essere un personaggio chiave della vicenda, in quanto dalle nozze tra lui e Bradamante sarebbe nata la dinastia estense e quindi attraverso di lui Boiardo intendeva sviluppare il tema encomiastico, benché l'interruzione del poema abbia lasciato il disegno a metà (verrà completato da Ariosto). Rugiero all'inizio viene tenuto prigioniero dal padre adottivo Atalante di Carena, un mago che conosce il suo destino e tenta senza successo di allontanarlo dalla guerra e da Bradamante, anche se poi il guerriero viene liberato e conosce la donna di cui si innamora. Tra i maghi presenti nell'opera vi è anche Malagise (Malagigi nel Furioso), al servizio dei cristiani e impegnato in un rapporto complesso con Angelica che a volte contrasta, a volte aiuta; magie e incantesimi hanno del resto una grande parte nell'Innamorato, elemento che verrà ripreso e ampliato da Ariosto nel suo poema.

Tra i personaggi pagani ricordiamo Agricane, il re dei Tartari innamorato di Angelica che assedia la città asiatica di Albraca e viene ucciso in duello da Orlando, dopo essersi convertito al Cristianesimo (► TESTO: Il duello di Orlando e Agricane); Agramante, il re d'Africa che invade la Francia e assedia Parigi nel II libro; Rodamonte, il feroce guerriero saraceno che alterna prove di valore e di crudeltà; Feraguto (Ferraù nel Furioso), giovane guerriero saraceno invaghitosi di Angelica che uccide il fratello di lei (Argalìa) all'inizio del poema, episodio ripreso in un celebre passo del poema di Ariosto (► TESTO: La morte di Argalìa). Vi sono poi moltissimi altri personaggi secondari che compaiono nei vari filoni narrativi del poema, ricchissimo di episodi e peripezie come sarà poi l'Orlando furioso.

La celebrazione della cavalleria

Duello tra cavalieri (min. XIV sec.)

Duello tra cavalieri (min. XIV sec.)

Boiardo crede profondamente nell'attualità dei valori della cortesia e della cavalleria che caratterizzano ancora la vita delle corti del Quattrocento come quella di Ferrara, per cui il poema è anche una celebrazione di questo stile di vita attraverso gli esempi dei paladini (soprattutto quelli cristiani), presentati come eroi che vanno all'avventura e sono chiamati occasionalmente a dar prova del loro valore, ad es. soccorrendo una fanciulla in pericolo o lottando contro qualche orrendo mostro. Tale schema narrativo era sostanzialmente estraneo alla tradizione delle chansons de geste e deriva invece dai romanzi cortesi del ciclo bretone, dove il tema della quête (ricerca) è dominante e i cavalieri non sono rozzi guerrieri della fede come nel ciclo carolingio, bensì raffinati gentiluomini di corte impegnati in battaglie e prove militari, ma anche in idilli amorosi più o meno intricati. La commistione dei due filoni narrativi, quello guerresco e quello amoroso, ritornerà nel Furioso in cui Ariosto farà scelte analoghe, ma con la differenza che per lui la cortesia sarà un valore del passato, da rievocare nostalgicamente e inattuabile nell'Italia del XVI sec., per cui le avventure dei paladini avranno spesso una coloritura ironica che è assente invece in Boiardo, anche se è estraneo qualunque intento parodistico (► OPERA: Orlando furioso). Nell'Innamorato la cortesia viene celebrata sin dalle scene iniziali, con la descrizione della corte di Carlo Magno a Parigi e l'adunanza di guerrieri cristiani e pagani in occasione della tregua di Pentecoste, situazione scarsamente verosimile sul piano storico e militare (come gran parte delle vicende del poema, del resto; ► TESTO: L'apparizione di Angelica). Altrettanto significativo è poi il dialogo notturno tra Orlando e Agricane in occasione del duello alle porte di Albraca, dove è trincerata Angelica, quando i due guerrieri discorrono in modo pacato e il paladino cristiano potrà addirittura convertire alla propria fede il re avversario, che morirà quindi in grazia di Dio (► TESTO: Il duello di Orlando e Agricane). Va detto che le virtù cavalleresche sono proprie dei cristiani assai più che dei saraceni, non di rado presentati come rozzi combattenti privi di gentilezza (questo vale soprattutto per Feraguto, giovane fante che spesso manca di parola, e per il feroce Rodamonte) e questo tratto ritornerà accentuato nel Furioso, sia pure con l'eccezione di Rugiero in entrambi i poemi.

Il tema encomiastico: Rugiero e Bradamante

Boiardo è anche il primo scrittore del genere epico a introdurre il motivo encomiastico della lode ai signori che lo proteggevano, elemento assente nel Morgante del Pulci e presente invece nei poemi del XVI sec., da Ariosto a Tasso: l'Innamorato è dedicato al duca di Ferrara, Ercole I d'Este, inoltre nella trama la sua famiglia viene nobilitata attraverso il personaggio di Rugiero, guerriero saraceno di origini cristiane e discendente niente meno che da Ettore di Troia, destinato a sposare Bradamante e a dare inizio alla dinastia estense. Bradamante è una bellissima guerriera sorella di Ranaldo e la sua figura si collega ad altre celebri eroine della letteratura classica, da Pentesilea regina delle Amazzoni sino alla Camilla dell'Eneide di Virgilio, la regina dei Volsci uccisa da un soldato troiano; l'idillio tra lei e Rugiero inizia nel libro III e doveva essere ampiamente sviluppato nel corso del poema, rimasto interrotto a causa della prematura morte dell'autore nel 1494 (► TESTO: L'amore di Rugiero e Bradamante). Lo stesso Rugiero, personaggio che Boiardo trae indirettamente dalla Canzone di Aspromonte, doveva probabilmente avere maggiore spazio nelle vicende dell'opera e a lui si collega la figura del mago Atalante di Carena, il negromante che lo ha allevato dopo la morte dei genitori e lo ha fatto diventare islamico, mentre ora conosce il suo destino e sa che il guerriero, una volta convertito al Cristianesimo, sposerà Bradamante e cadrà vittima di un tradimento di Gano di Maganza. Per stornare da lui questa sorte Atalante tenta di allontanarlo dalla guerra con degli incantesimi e tale filone narrativo verrà ripreso e ampliato da Ariosto nel Furioso, in cui Ruggiero sarà uno dei protagonisti e riuscirà a sposare Bradamante dopo molte vicissitudini. È interessante il fatto che la celebrazione della famiglia estense diverrà una costante nei poemi epico-cavallereschi del XVI sec. e un illustre progenitore della casata ferrarese apparirà anche nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, anche se in quel caso si tratterà di un immaginario guerriero crociato, Rinaldo (► OPERA: Gerusaleme liberata).

Elementi magici e fiabeschi

Il mago Merlino (min. XII sec.)

Il mago Merlino (min. XII sec.)

La presenza della magia e di vari elementi sovrannaturali è una costante nell'Innamorato e l'inserzione di questo motivo nella materia cavalleresca rappresenta una novità, anche se non è dovuta interamente a Boiardo (qualcosa di simile avveniva già nei cantari del Trecento, anche se la fonte principale sono i romanzi cortesi del ciclo bretone assai diffusi in Italia). Uno dei personaggi maggiormente coinvolti in questo filone narrativo è Angelica, che pur non essendo una vera e propria maga è comunque esperta di incanti e possiede un anello fatato in grado di vincere i sortilegi altrui, nonché di rendere invisibile chi lo tiene in bocca; la donna attua un inganno magico già all'inizio dell'opera, quando attira i guerrieri cristiani in un duello col fratello Argalìa (che lei presenta come Uberto dal Leone) ben sapendo che le armi del cavaliere sono fatate e lui non può essere vinto, quindi il suo scopo è sottrarre quanti più paladini possibile dal campo cristiano (► TESTO: L'apparizione di Angelica). Angelica ricorre alle sue arti magiche in più di un'occasione per sottrarsi a situazioni pericolose e talvolta trova un aiuto in Malagise, mago cristiano che aiuta i paladini contro i mori e che rappresenta in un certo senso l'opposto di Atalante di Carena, il malvagio negromante che tenta di allontanare il figlio adottivo Rugiero dalla guerra e da Bradamante. Altri personaggi magici sono l'incantatrice Falerina, contro la quale Orlando intraprende una missione su incarico di Angelica, e la maga Alcina, che intrappola il paladino Astolfo su un'isola fatata (tale episodio verrà ripreso dal Furioso); è presente anche la fata Morgana, personaggio appartenente al ciclo bretone di re Artù (come Merlino, che non appare nel poema ma viene spesso evocato), nonché varie creature mostruose (draghi, giganti...) contro i quali i paladini si battono per dimostrare il loro eroismo. Gli elementi fantastici rispondevano all'esigenza di soddisfare il pubblico di corte cui il poema era indirizzato e che apprezzava questi espedienti narrativi di "intrattenimento", motivo per cui lo stesso Ariosto ne farà ampio uso nel suo poema sia pure con correttivi ironici; diversa la loro funzione invece nella Liberata di Tasso, in cui vi sarà l'intervento delle forze angeliche e demoniache rispettivamente a favore dei crociati e dei difensori di Gerusalemme, quindi la magia verrà ricondotta a un contesto religioso in linea con i mutati tempi della Controriforma e col rischio della censura (► OPERA: Gerusaleme liberata).

Lingua e stile: la storia editoriale del testo

A. Panizzi (ritr. XIX sec.)

A. Panizzi (ritr. XIX sec.)

Boiardo è scrittore diverso da Pulci e assai meno incline ad intenti comico-realistici, per cui lo stile dell'Innamorato è più serio e mancano quasi totalmente elementi ironici, in linea con gli scopi dell'autore che sono l'intrattenimento del pubblico di corte e la celebrazione della famiglia estense: le fonti sono i poemi della letteratura classica (l'Eneide soprattutto) e di quella francese, mentre è molto discusso se tra i modelli di Boiardo figuri anche il Morgante (non è escluso che conoscesse il testo, ma non ci sono evidenze di un'imitazione di personaggi o episodi). Più complessa la questione della lingua usata da Boiardo, che certamente doveva essere il volgare emiliano "depurato" dagli elementi più popolari, anche se la questione è intricata in quanto non possediamo le prime stampe dell'opera (inclusa quella postuma del 1495) e le successive edizioni subirono vari rimaneggiamenti, con una correzione della lingua che venne spesso "toscanizzata", mentre il titolo originale, L'inamoramento de Orlando, venne modificato in Orlando innamorato dalla stampa di L. Domenichi del 1545, probabilmente per imitazione del più celebre poema di Ariosto. Nel 1541 Francesco Berni realizzò un rifacimento del poema in volgare toscano con l'aggiunta e la manipolazione di molte parti, edizione che riscosse un grande successo e fece sì che l'opera originale non venisse più ristampata, sino al 1830 quando il testo boiardesco venne riscoperto da Antonio Panizzi e restituito nella sua genuinità, dopo almeno tre secoli di oblio. La lingua usata da Boiardo era dunque molto simile a quella delle prime due edizioni del Furioso (anche Ariosto era come lui emiliano) e tale scelta era quasi obbligata, dal momento che il toscano come lingua letteraria non si era ancora imposto e Ferrara rivaleggiava con Firenze quale centro umanistico di prima grandezza; il successo del poema ariostesco oscurò in parte la fama di Boiardo e impedì di assumere l'Innamorato come modello di poesia epica, anche se il poema aveva avuto un indubbio merito nell'aprire la strada al genere cavalleresco e avrebbe influenzato non poco le successive opere (sul punto si veda oltre).

Fama e fortuna critica

L. Ariosto (ritr. di Tiziano, 1515)

L. Ariosto (ritr. di Tiziano, 1515)

Il successo di Boiardo alla fine del XV sec. è indubbiamente legato agli Amorum libri e all'Orlando innamorato, rispettivamente la raccolta lirica e il poema epico-cavalleresco più importanti del secolo, tuttavia il destino di queste opere fu singolare in quanto il canzoniere venne presto oscurato dalla poesia petrarchista del Rinascimento, più rigorosa sul piano dell'imitazione letteraria e della lingua, mentre il poema (come detto sopra) venne sottoposto a vari rimaneggiamenti e del testo originale si persero presto le tracce, sino alla scoperta di Antonio Panizzi nel XIX sec. Nonostante questo l'importanza dell'opera di Boiardo fu notevole, specie nel campo epico in cui l'Innamorato aprì la strada a un genere che aveva pochi precedenti in Italia (a parte il Morgante che, per ragioni ovvie, non poteva diventare un modello nel Cinquecento) e fu di fatto imitato da Ariosto che nello scrivere l'Orlando furioso si ispirò ad esso in più di un aspetto, riprendendo in parte il titolo e continuando la trama lasciata interrotta da Boiardo, sia pure in maniera del tutto originale (► OPERA: Orlando furioso). Lo straordinario successo del poema ariostesco finì per oscurare quasi del tutto l'opera di Boiardo e il rifacimento del Berni fece il resto, per cui l'Innamorato venne trascurato per circa tre secoli e fu riscoperto solo nel corso dell'Ottocento, quando iniziarono studi seri e approfonditi su un'opera di cui fino ad allora si conosceva poco. La critica ha tuttavia prodotto dei risultati concreti soprattutto nella seconda metà del XX sec., specie sul piano filologico riportando alla luce il testo originale delle opere di Boiardo e indagandone in modo puntuale la lingua, che in passato si pensava erroneamente molto simile al fiorentino rinascimentale: questo vale anzitutto per il poema, la cui edizione critica più rigorosa ha visto la luce nel 1999 a cura di A. Tissoni Benvenuti e C. Montagnani, ma anche per gli Amorum libri stampati e commentati negli anni Sessanta da P.V. Mengaldo, autore di fondamentali studi anche su Dante e altri autori del Trecento. Oggi Boiardo ha il suo posto nelle storie letterarie accanto agli altri grandi autori dell'Umanesimo, anche se il suo capolavoro continua spesso ad essere considerato un "antefatto" del Furioso e lo spazio ad esso dedicato è molto ridotto, a tutto vantaggio delle grandi opere del periodo rinascimentale.